MIMIKA |LINTASTIMOR.ID)-“Jangan membuat masyarakat Hoya resah. Kami sedang menikmati damai yang baru tumbuh.”

— Yoteni Tabuni, Kepala Distrik Hoya

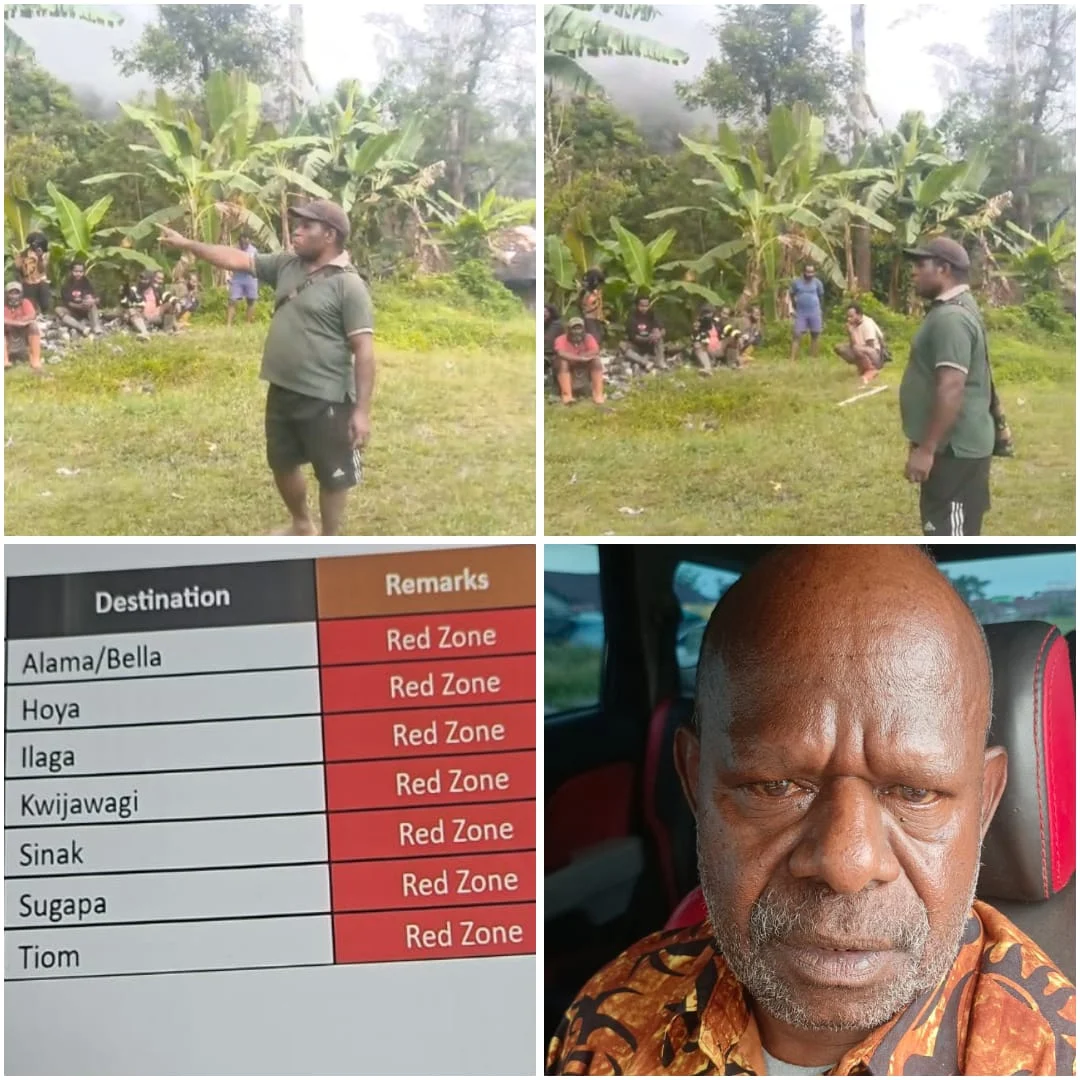

Angin yang turun dari lereng-lereng pegunungan Hoya pagi itu membawa kabar yang tak sedap: sebuah pernyataan dari manajemen keamanan PT Freeport Indonesia yang menandai Hoya sebagai zona merah. Bagi warga yang tengah mengecap sejuknya pembangunan setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang ketertinggalan, kabar itu jatuh seperti batu.

Kepala Distrik Hoya, Yoteni Tabuni, menanggapinya tanpa jeda. Suaranya tegas, nyaris seperti tamtam yang ditabuh saat negeri hendak diperingatkan. “Freeport security seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan zona merah yang meresahkan masyarakat tanpa melibatkan semua stakeholder,” ujarnya saat dihubungi media ini, Rabu (27/11/2025).

Di balik tegurannya, ada sebuah kekhawatiran yang lebih dalam: stabilitas sosial Hoya yang baru saja menemukan pijaknya kembali.

Pembangunan yang Mulai Bertunas

Di distrik yang beberapa tahun lalu bahkan belum memiliki akses pembangunan yang memadai itu, kini tumbuh tanda-tanda kemajuan yang tak terbantahkan. Sejak Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong memulai pembangunan lapangan terbang, mendirikan tujuh unit perumahan sehat, serta memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, Hoya perlahan memulihkan harapan.

“Masyarakat sedang menerima pembangunan. Semua berjalan aman dan damai,” tutur Yoteni. Kalimatnya bukan sekadar laporan birokrasi; itu adalah testimoni tentang kepercayaan yang sedang dibangun dalam diam-diam oleh warga.

Karena itu, ketika Freeport Security mengeluarkan pernyataan red notice tanpa koordinasi, masyarakat merasakan seolah kemajuan itu sedang diremukkan oleh bunyi sirene yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya.

“Apalagi ini mau Natal dan Tahun Baru. Jangan membuat masyarakat resah,” lanjut Yoteni.

Suara Gereja, Suara Masyarakat

Penolakan tak hanya datang dari pemerintah distrik. Dari sebuah video singkat yang dikirimkan langsung dari Hoya, seorang tokoh gereja, Pendeta Uamang, angkat suara. Wajahnya teduh, tapi kalimatnya mengiris tajam.

“Tidak ada alasan menyatakan Hoya zona merah. Itu kebohongan besar, hoaks yang mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Ia menguraikan bahwa seluruh pelayanan—pendidikan, kesehatan, pembangunan fisik—berjalan normal tanpa gangguan. Hoya mungkin terpencil, tetapi ketenangan warganya bukan kabar burung; itu realitas harian yang bisa disaksikan siapa saja yang datang ke sana.

Mengapa Suara Ini Penting?

Pernyataan tentang zona merah bukan sekadar istilah teknis keamanan. Di tanah Papua, ia bisa menjadi stigma yang mengunci narasi: wilayah tak aman, potensi gangguan, ancaman operasi keamanan, dan akhirnya merosotnya kepercayaan dalam relasi komunitas dengan korporasi besar seperti Freeport.

Di Hoya, yang sedang menikmati kemajuan kecil namun berarti, label semacam itu dapat mematikan napas pembangunan sebelum ia tumbuh menjadi paru-paru.

Seruan untuk Duduk Bersama

Karena itu, Yoteni Tabuni menegaskan langkah yang harus Freeport ambil: datang, duduk, dan bicara. Bersama kepala distrik, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kaum intelektual Hoya.

“Segera bertemu dan klarifikasi,” pintanya. Sebuah ajakan sederhana namun bermartabat: jangan bicara tentang Hoya tanpa berbicara dengan Hoya.

Di sebuah distrik kecil yang sedang beranjak dari ketertinggalan, suara semacam itu bukan sekadar protes. Ia adalah penanda bahwa masyarakat ingin menentukan narasinya sendiri—bahwa damai mereka bukan sesuatu yang boleh ditarik-ulur oleh pernyataan sepihak dari siapa pun.

Dan mungkin, justru dari distrik terpencil seperti inilah, Indonesia belajar lagi bahwa keamanan yang paling kokoh adalah keamanan yang dirasakan, bukan yang dideklarasikan.